こんにちは。

ランニングショップHolosの小谷です。

皆さんは

- 故障しがちで思うように走力が伸ばせない

- 頑張って練習しているハズなのに、なぜか成長を感じられない

- 調子にムラがあり、安定して練習を継続するのが難しい

と悩んだことはありませんか?

今日の内容はそのような方にぜひ読んでいただきたい「トレーニング日誌の活用方法」についてです。

なぜ上記のお悩みとトレーニング日誌が関係するのでしょうか?

私が思うに

- 故障が多い→回復能力に対して練習負荷が大きすぎる(あるいは変化が急すぎる)という問題

- 頑張っても成長しにくい→慢性的に「練習負荷>回復力」という状態が続きがちで体の適応が進みにくいという問題

- 調子にムラがある→疲労状態の管理が不十分で、やりすぎてから反動が来るという傾向にある問題

というように、「練習負荷と疲労状態(回復力)」のコントロールが上手くいっていないことに問題の原因がある可能性が高いからです。

そして、これらの問題はトレーニング日誌を書くことで大きく改善できるかもしれません。

実は2024年1月21日のHolos通信(メルマガ)でも同様にトレーニング日誌についてご紹介しました。

私は今でも毎朝1分だけ使って必ずトレーニング日誌を書いています。

ずっと継続しているのは、その効果の大きさを実感している証拠です。

誰でも簡単に始められて、かつ投資対効果の大きなことですので、ぜひ一緒にやってみましょう!

なぜトレーニング日誌を書くのか?

トレーニング日誌の書き方には色々とありますが、私が最優先でおすすめしたいのは「毎朝、体と心の調子を7段階評価で記録する」というものです。

これによって、自分の状態に常に自覚的になることができます。

その結果、練習負荷と回復のバランスを把握してコントロールする前提条件が整います。

練習負荷と回復のバランスをとるのが上手になれば

- 故障を予防しやすくなる

- 「短期の詰め込みすぎ」などを予防して安定して練習が継続できる

- 慢性的な疲労を避け、トレーニングへの適応を促すことができる

というメリットが得られます。

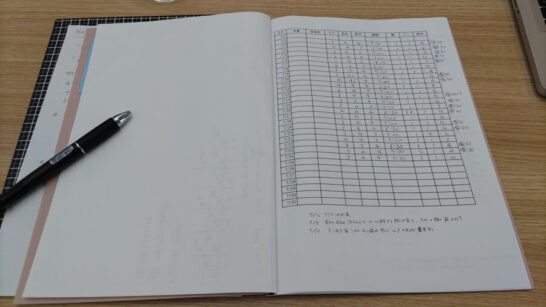

【日誌の書き方】私が毎日記録している「7つのバロメーター」

私は毎朝、起床時の体と心の調子を示すバロメーターとして以下の7つの項目を記入しています。

①練習へのモチベーションの高さ

②筋肉痛や筋肉の張り感など、筋肉の疲労感

③全身的に感じる疲労感(だるさ、眠気、ボーっとした感じなど)

④睡眠時間

⑤睡眠の質

⑥精神的なストレス度

⑦上記全体を踏まえての総合評価

④の「睡眠時間」以外の項目は主観で7段階で評価します。(「1」が良く、「7」が悪い)

7段階評価はあくまで主観で直感に従って書けば大丈夫です。

最初はどれくらいが「4(普通)」なのか判断に迷うかもしれませんが、1~2週間も経てば自分なりの基準が感覚でわかってくると思います。

数値に正解というものはなく、それよりも記入を続けることを通じて得られる経験・気づきこそが重要ですので、神経質にならずにとにかく書き始めるのがおすすめです。

また、余白部分には上記バロメーターに影響を与えそうな出来事があればメモしておくと見返したときに役立ちます。

例えば、前日残業があった、30分昼寝した、新しいシューズを買って気分が上がったなど。

私は先日ランナー友達との飲み会があった後は1週間くらいモチベーションが高い状態が続き、「こういう交際も大事だよなぁ。良い友人がいてありがたいなぁ」と改めて思いました。

記入を続けていると、自分の心身の回復に何が影響しているのか、意外な発見があることも面白いです。

書き続けるだけで70〜80%の効果が出る理由

このような日誌(バロメーターの記録)を書き溜めていき、それをどのように活用すれば良いのか気になるところだと思います。

まず、安心していただきたいのは「書き続けること」ただそれだけで、私の直感的には70~80%くらいの恩恵を受けることができます。

というのも、書くことでその日のスタート時(起床時)の調子にまず自覚的になり、かつ記入時に自然と昨日以前の内容も目に入って来ますので

「今日だけじゃなく、ここ3日も少し疲れ気味が続いているから、練習を調整するか睡眠時間を増やさないとなぁ」

とか

「今の練習メニューは安定して継続できるようになってきたから、少しだけ負荷を高めて様子をみてみても良い段階に入ったなぁ」

とか、気づく(頭に自然と思い浮かぶ)ようになるからです。

この「日誌を書き続けて自然と思い浮かぶ考え」と「 何の記録もせずに感覚で思い浮かぶ考え」とでは、精度に雲泥の差があると私は実感しています。

記録をしないと、ここ数日間でどんな調子だったかを正確に思い出すことも難しいですし、それどころか今朝の調子ですら忘れる(or記録が書き換えらえる)こともあります。

一時的な気分の高揚などで疲労が隠されてしまい「やり過ぎ」にブレてしまうこともありますし、逆に本当は体は元気になっているのに一時的な生体リズムの関係で「今日は体が重いから練習は軽めにしておこう」と判断を間違えることもあります。

私がよく思うのは、起床後すぐの練習などは、体がまだ目覚めていない(生体リズムの問題)なのか、疲労状態なのか区別が難しいこともあります。

ただ、トレーニング日誌のここ2~3日の傾向を見れば「疲れが溜まってきてもおかしくない」のか「走り出して30分も経てば目覚めてきて元気に走れるだろう」なのか、そう間違えることはありません。

私の戦略:基本は「総合4」を維持して疲労を溜めずに強くなる

トレーニング日誌を書きながら練習方法なども色々と試してきて、私なりに上手くいくと感じている方針が1つあります。

それは、⑦の項目「総合評価」を基本的に「4」くらいでキープして、ときどき「3」にするくらいが実は安定成長につながるという戦略です。

※ウルトラ対策のロング走(60~70km)をした後は、2~3日後までは「5」でも良く、4日後には「4」に戻すようにしています

この「4」や「3」がほとんど=日常的にそんなに疲労感に困ることが無い状態で強くなるというのは、昔の私の考えとは逆でした。

というのも、やはり練習でストイックに追い込んで、ある程度疲れを覚悟するのが強くなる秘訣だと信じていたからです。

これについては色々な考えがあると思いますが、少なくとも私はランニングの疲労で毎日の他の大事なこと(家庭や仕事)を犠牲にしないで、全てをバランスよく充実させて楽しむという方針は気に入っています。

ぜひ皆さんも記入を継続しながら、ランニングの成長の楽しみと人生の他の大事なことを両立できるバランスを模索していってくださいね。

疲労は溜まる前の【予感】の段階から迅速対応。 25分仮眠でも効果大

私が大切にしているもう1つの方針は、疲労が溜まりそうな予感を感じたら、迅速に回復を強化するということです。

練習負荷を落とすという方針ももちろんありますが、それよりも回復力の方を基本的にコントロールするようにしています(練習負荷がある程度適切であるという前提で)。

では、その回復をどう高めるかですが、最も効果的でコントロールしやすいのが私の場合は「睡眠時間」です。

回復力は①睡眠、②栄養、③心の状態の3つの要素が特に重要だと思います。

私の場合、②の栄養については日々それなりに気を使っているつもりですし、③の心の状態についても意識的に努力しているつもりです。

そのため、栄養摂取として何かを加えたりするよりは、単純に睡眠を大きくするのが効果的だと考え、実際にそれで上手くいっている感覚があります。

特に役立っているのが25分間の仮眠です。

私の生活では、就寝時刻は子供のペースに影響されるのでコントロールしにくく、起床時刻も朝練とそれに続く家事の時間を考えるとあまり柔軟性がありません。

そこで、日中のちょうど良いタイミングで25分の仮眠をとるようにしています。

子供たちをこども園に送り、仕事を始める直前のタイミングや昼食を食べた後などが多いですね。

疲れが大きい場合は2回仮眠をとることもあります。

仮眠をとることで、ランニングの適応が進むだけでなく、頭がスッキリして仕事もはかどるので、結局は仮眠に投資した方が合理的といえる場面の方が多いように感じています。

ぜひ皆さんも

- 疲労は「溜まるかも」という予感を察知するくらいのタイミングで迅速対応

- 睡眠、栄養、心の状態からコントロールできる項目を改善する

を意識してみてはいかがでしょうか。

まとめ

ランニングの成長は「トレーニングの刺激に対して体が適応する」の繰り返しです。

よって、レベルアップするためには練習負荷と疲労回復のバランスをコントロールしていく必要があります。

今日紹介したトレーニング日誌は、簡単かつ効果的にそれを実現する手段だと私は感じています。

ぜひとも、難しく考えずに、まずは書き始めてみてください。

明日の朝から忘れないよう、用紙とペンを起床時に思い出しやすいところに置いておきましょう。

また、私が使用しているのと同じ形式のPDFファイルもご用意しましたので、よろしければ印刷してご使用ください。

今日もお読みいただき、ありがとうございました!